इन दिनों अल्पना मिश्र के उपन्यास ‘अन्हियारे में तलछट चमका’ की बड़ी चर्चा है. आम तौर पर किसी साहित्यिक कृति की ज्यादा चर्चा होती है तो संदेह होने लगता है कि मामला प्रायोजित तो नहीं. वैसे भी अल्पना जी ‘फील गुड टाइप लेखिका हैं. इससे ज्यादा उनके लेखन को मैंने कभी नहीं समझा. लेकिन अभी हाल में ही युवा आलोचक सुदीप्ति का यह लेख पढ़ा, जो उनके इसी उपन्यास पर है तो लगा कि उपन्यास अब तक नहीं पढ़ कर गलती की है. अब समय मिलते ही इस गलती को सुधारने का प्रयास करूँगा. बहरहाल, यह लेख पढ़िए, जो मेरे जानते अब तक ‘अन्हियारे में तलछट चमका’ उपन्यास की सबसे विस्तृत और सम्यक समीक्षा है- प्रभात रंजन

उपन्यास का कलेवर वृहद हो या लघु, पाठक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क तो पड़ता है कथावस्तु के कसाव और उसकी कहन-शैली की रोचकता से. जो उपन्यास अपने भीतर कथा की ऐसी सम्पन्नता लिए होते हैं, जिससे कि पाठक की कल्पना का विस्तार हो, उसके अनुभव-संसार से कुछ घटित या अघटित रूप से जुड़ता हुआ महसूस हो रहा हो और जो उसके भाव-जगत का स्पर्श करता हो, वह पाठक-प्रिय बन जाता है. ऐसा उपन्यास अगर सात सौ पन्नों का भी हो तो पाठक उसे पढ़ते हुए मानो उससे चिपक जाते हैं, और ऐसा न हो तो दो-चार पन्ने पढ़ कर ही ऊबने लगते हैं और उसको अनंत अवकाश के किसी काल खंड के लिए रख देते हैं. ‘अन्हियारे तलछट में चमका’ हमारे समय की सशक्त कहानीकार अल्पना मिश्र का पहला उपन्यास है. उन्होंने इसमें औपन्यासिक विस्तार को जिस संतुलित अंदाज में साधा है, वह कथा कहने-बुनने की उनकी परिपक्वता को दर्शाता है. कथा-प्रसंगों की कसावट ऐसी है कि उपन्यास अनावश्यक विस्तार में शुरू से अंत तक कहीं भटकता नहीं.

‘अन्हियारे तलछट में चमका’ पूर्वांचल के लगभग समकालीन कालखंड का जीवंत महाख्यान है. उपन्यास को समझने के लिए पहला उपशीर्षक ‘चिंदी चिंदी : रंग रंग (आत्मकथा-1)’ के दो छोटे-छोटे वाक्य सूत्र की तरह काम करते हैं: “अलग दिखना और अलग होने में फर्क था” और “छोटे-छोटे टुकड़े ही जहाँ-तहां से हाथ आते थे”. नायिका या कि नैरेटर या बिट्टो अपने जिए हुए और देखे-समझे जीवन के छोटे-छोटे टुकड़े हमारे सामने रखती है जिनसे समाज का समग्र चित्र उपस्थित हो जाता है. अल्पना जी की शैली की विशिष्टता शब्दों की मितव्ययिता के साथ थोड़ा कह बहुत समझा देने की है. एक छोटे से प्रसंग से वो कई बार एक पूरी कहानी कह डालती हैं. ये छोटे-छोटे प्रसंग ही दरअसल जहाँ- तहां से हाथ आए छोटे-छोटे टुकड़े हैं. बिट्टो अपनी और मौसी के संयुक्त परिवार की कहानी अलग-अलग कहती है. दूसरी कहानी से वह अलग दिखती है, पर क्या वाकई वह है? उसका जीवन-संघर्ष जरुर अलग है. और शचीन्द्र, जो अलग दिखने का भ्रम पैदा करता है, पर है तो नहीं! इसीलिए “अलग दिखना और अलग होने में फर्क था”

‘अन्हियारे तलछट में चमका’ तीन स्त्रियों के माध्यम से एक पतनशील समाज के सबसे अँधेरे समय का महाख्यान है. इस आख्यान को हम रिपोर्ताजों में नहीं पा सकते. यह इतिहास में भी दर्ज नहीं होता. यह सच का वह चेहरा है जो साहित्य की बुनियाद बने तो उसमें मानवीय आस्था बनी रहती है. उपन्यास में समय और स्थान को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन परिवेश, घटनाएं, स्थितियां, पात्र, भाषा आदि यह स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी क़स्बा या छोटा शहर इसकी कथाभूमि हो सकता है. लोकेल का एक नाम के रूप में चिन्हित न किया जाना सायास है. यह उपन्यास की ताकत है क्योंकि इससे कथाभूमि पूर्वांचल के किसी भी कस्बे की हो सकती है. इससे यह उपन्यास कथाकार की कोरी कल्पना नहीं, नब्बे के दशक के बाद के पूर्वांचल का संवेदनात्मक इतिहास हो जाता है. समाज के समकालीन जीवन-चित्रों की कथात्मक प्रस्तुति— जिसमें असंभव समय के गाढ़े अँधेरे में जीवन की संभावना की तमाम बारीक रेखाएं चमकती हुई दिख रही हों— जोखिम से भरा कार्य है, जिसे प्रभावी रूप से अल्पना जी ने संपन्न किया है.

यह उपन्यास मुझे मेरे किशोर वय के हाई स्कूल वाले दिनों में ले जाता है. तब हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा की निगरानी का दायित्व अपने जिम्मे नहीं लिया था और मजाक में यह भी कहा जाने लगा था कि ‘कुर्सी, टेबल, भैंस तक बिहार से मैट्रिक पास कर सकते हैं’. उस समय यूपी वाले पास होने बिहार में आने लगे थे, जबकि उसके पहले और बाद के दिनों में भी जो बिहार में असफल रहते, उनका फॉर्म यू.पी. (सीमांत भाटपार रानी, देवरिया आदि) से भरा जाता था. इस मामले में वह बिहार का अभूतपूर्व पतनशील दौर था जिसमें कॉपियां घर आ जाती थीं, स्पेशल फ़ीस देकर अलग कमरे में कॉपी लिखवाई जाती थी, परीक्षा से पहले ही हल किए हुए पर्चे बिकते थे और लोग सामूहिक रूप से खरीद कर अपने बच्चों को उपलब्ध करवाते थे. सब तरह की सलाहियतों के अलग-अलग रेट थे. और तुर्रा यह कि उसमें भी रिजल्ट आने पर लोग सगर्व बताते थे. अब कहना यह भी जरुरी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी इससे बेहतर शायद ही कभी रही. एक बेशर्म समय की ऐसी मूल्यहीन शिक्षा प्रणाली का यथार्थ चित्र है ‘विद्या का मंदिर उर्फ लिखा जाना एक निबंध का’. कुछ लोगों को वह वर्णन सुर्रिअल लग सकता है, लेकिन विद्या के मंदिरों की सच्चाई पिटते हुए रिक्शेवाले के इस कथन से स्वतः स्पष्ट है, “कुल मिलकर जुआरी-कबाड़ी है. पढ़े-लिखे से कौनो मतलब नाहीं, खाली झगड़ा-फसाद-गुंडागर्दी में नंबर-वन. विद्या का मंदिर कहात है साला…”

‘अन्हियारे तलछट में चमका’ मुख्यत: दो पीढ़ियों की चार औरतों— माँ, बिट्टो, मुन्ना बो, ननकी— के सहारे एक जबदे हुए समय में ठिठके हुए समाज से भागने की जुगत में लगे लोगों और संघर्षरत औरतों की कहानी है. ‘ख़ामोशी थी, आवाज़ का किरदार था (आत्मकथा- 2)’ उपशीर्षक में माँ कहती है, “भागकर आदमी कहाँ तक जा सकता है?” बंधे हुए समाज के लोग घर, परिवार, समाज के सर्वव्यापी घुटन से भागना चाहते हैं, लेकिन क्या संभव हो पाता है? बेटी ससुराल से भाग आई है और माँ जिंदगी भर का जाना-सुना डर सामने रखती है कि औरतों के लिए भीतर-बाहर दोनों जगह— यानी घर और घर के बाहर— नरक है. आखिर लड़कियां भागें भी तो कहाँ? मुन्ना बो (बहू) यानी सुमन प्रेम करके भागी तो ससुराल, मायके हर जगह नौकरानी से भी बदतर जिंदगी मिली. मुन्ना सउदी के सपनीले रास्ते से अमीर बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले महत्वाकांक्षी युवकों का प्रतिनिधि चरित्र है. जो घर में ही फरेब कर अमीर बनने के छोटे रास्तों की तलाश में भाग गया और दो वक़्त की रोटी के लिए पत्नी को परिवार के भीतर ही मजूरी करनी पड़ी.

ऐसे में माँ कहती है कि, “अंदर के नरक में एक की मार है, बाहर के नरक में मार ही मार है”. बेटी इस भाषण से चिढ़कर उस पर तंज कसती है, “कमाता हुआ आदमी भागे तो बात कुछ और होगी?” माँ कमाऊ है, पर उसके पैसे पर उसका हक नहीं. उसके अनुभव में, “कमाओ या न कमाओ, पैसा तो वही लोग रख लेंगे, जिसके कब्जे में पहुंच जाओ. धन पर औरत का अधिकार कहाँ रहने देते हैं?”. इसका अनुभव स्वयं नायिका को भी बाद में हो जाता है जब शचीन्द्र उसके पैसों से अपना ख्याल रखता है और उससे कुछ पूछता तक नहीं. पिछली पीढ़ी से आज की पीढ़ी तक औरतों को संपत्ति पर अधिकार कहाँ मिल पाया है?

अब माँ की नज़र से मुन्ना बो के जीवन को देखिए. उसके जीवन की धुरी है दुकान. दुकान की वजह से मुन्ना को उससे प्रेम हुआ. दुकान के लिए ससुराल वाले मुन्ना की अनुपस्थिति में भी उसे अपने पास रखे हुए हैं. दुकान के लिए मायके वाले उससे चिपके हुए हैं और दुकान तो उससे इसलिए चलवाई जाती है ताकि आमदनी हो, लेकिन उसी आमदनी पर उसका हक नहीं. जो दुकान मुन्ना के हाथों नहीं चली वही मुन्ना बो के हाथ से चकाचक हो गयी. वास्तव में, घर परिवार के लोग विज्ञापन की सैद्धांतिकी से भले ही परिचित न हों पर व्यावहारिक रूप से जानते हैं कि स्त्रियाँ किसी वस्तु को बेचें तो ग्राहक ज्यादा आकर्षित होता है. कोई डियोड्रेन्ट और बाईक बेचने के लिए स्त्री की सेक्सुअलिटी को भुनाता है तो वैसे विज्ञापनों के समय में जीनेवाला कस्बाई आम आदमी भी स्त्री देह को व्यापारिक टूल बनाने से अनभिज्ञ नहीं है.

स्त्रियों के लिए दुनिया आज भी नहीं बदली है. हमारे देश में ही लाखों स्त्रियां अगर अपनी कमाई अपने हाथ में ही रखना चाहें तो हिंसा, प्रताड़ना और विवाह-विच्छेद जैसी चीजें झेलती हैं. बंधुआ मजदूरों सी होती हैं अधिकांश कमाऊं बहुएं जो अपनी कमाई लाकर मालिक के हाथ में दे घर पर मजदूरी में जुट जाती हैं. हल्का विरोध जताया नहीं कि मार-पीट शुरू. इस उपन्यास के द्वारा हम स्त्रियों की इस समस्या पर फिर से विचार करने को प्रस्तुत होते हैं कि मात्र आर्थिक स्वावलंबन ही उनकी मुक्ति का हथियार नहीं बन सकता है, जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी. यह उपन्यास हमारे सामाजिक सन्दर्भ में एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या आर्थिक स्वावलंबन हासिल कर लेने भर से औरतों को बराबरी मिल जायेगी? माँ अपने ही कमाए पैसों से चोरी करके मौसी को भेजती है और सुमन अपनी ही आमदनी से छिपाकर दामोदर को देती है.

आज घर-घर में घुस आए टी.वी. का उपन्यास में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं, लेकिन ननकी और मनोहर जैसे चरित्रों की बुनावट में टी.वी. और फिल्मों का प्रभाव हम देख सकते हैं. उपन्यास में ननकी बाद में समाज के बंधन को काटने को उत्सुक एक युवती के रूप में सामने आती है. परन्तु आरम्भ में ‘बॉयफ्रेंड’ से मिलने के लिए सज-संवर कर इठलाते हुए जाती किशोरी पर फिल्मों/धारवाहिकों में दिखायी जा रही डेटिंग की प्रेरणा लक्षित की जा सकती है. वह बॉयफ्रेंड की ललक में बड़ी उम्र के एक ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस जाती है जो प्रेम के नाम पर देह को भोग, गर्भबीज बोकर भाग जाता है. ननकी अपनी संतान को जन्म देने पर अड़ जाती है. पिता अपनी इज्जत बचाने की फेर में उसकी शादी एक बूढ़े से करवा कर छुट्टी पाना चाहता है, पर वह उस बूढ़े को अपनी हकीकत बता आती है. शादी होते-होते टूटने की ओर है और पिता अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या को आत्महत्या की शक्ल दे देता है. ननकी का विवाहपूर्व गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने की जिद्द उसकी हत्या का कारण बनता है. उस बच्चे को वह झूठे विवाह द्वारा पिता का एक छद्म दे देती तो समाज को स्वीकार्य हो जाता, लेकिन उसकी ईमानदारी समाज को बर्दाश्त नहीं. जिस परिवार ने बेटे का अपने से नीची जाति की स्त्री को भगाकर विवाह कर लेना स्वीकार कर लिया था, उसी ने बेटी को प्रेम की सजा के रूप में मौत की नींद सुला दिया. यह पूर्वांचल के समाज का थोड़ा ढंका हुआ सच है. यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की ‘ऑनर किलिंग’ की घटनाओं की तरह सुर्ख़ियों में नहीं आता. लेकिन पूर्वांचल की स्थिति भी यही है कि लड़कों के मामले में सवर्ण जिस सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते हैं, लड़कियों के मामले में उनका नपुंसक क्रोध हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने में जुट जाता है. पुलिस हत्या-आत्महत्या के द्वंद्व से उबारने के पैसे लेकर शांत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसा उपन्यास में वर्णित है.

मौसी के परिवार की कथा के द्वारा एक वृहत्तर समाज का चित्रांकन हुआ है. एक बार पाठक को लग सकता है कि मुन्ना, दामोदर, कान्हा तिवारी, मनोहर के रूप में अवसर-लोलुप, पलायनवादी, दिवा-स्वप्नदर्शी, कायर कस्बाई, धर्मभीरू बेरोजगार, अवसर और रोजगार के अभाव में अपराध की तरफ बढ़ता गुंडानुमा युवक और एक आवारा, नाकारा, फिस्सड्डी किशोर सब एक ही घर में कैसे? वास्तव में, ये सब सड़ांध से भरे हुए समाज के प्रतिनिधि चेहरे हैं, जिन्हें एक साथ लाकर लेखिका ने सम्पूर्ण समाज को पुनर्रचित किया है. लेखिका ने उपन्यास के कलेवर को संक्षिप्त रखने के लिए प्रयत्नपूर्वक इन सबको एक ही घर में दिखाया है. जैसे आजकल के धारावाहिकों में एक-दो परिवारों में ही सभी प्रकार के पात्र होते हैं और सारी अच्छी-बुरी घटनाएँ वहीँ घटित होती हैं. अगर इन प्रतिनिधि चरित्रों को लेखिका विस्तृत समाज में ले जातीं तो उपन्यास में कथा को अपेक्षाकृत व्यापक विस्तार मिलता, लेकिन जो नहीं है वह खटकता भी नहीं.

इनसे अलग और आज का तथाकथित प्रगतिशील चरित्र है शचीन्द्र. खास प्रजाति है ऐसे पुरुषों की. ये प्रगतिशील, नारीवादी, उदार सब होते हैं, लेकिन सूडो, फेक या नकली. विडम्बना यह है कि स्त्रियां इनकी प्रशंसा करते नहीं थकतीं और पुरुषों में ऐसे लोग अग्रणी माने जाते हैं. जब बिट्टो ने नौकरी मिलने की सूचना दी, तब जाकर शचीन्द्र का असली उछाह दिखा, तब जाकर उसके शब्दों और हाव-भाव में सम्बन्ध की स्वीकारोक्ति जैसी हो आई. उसी के साथ यह संवाद भी, “मैं यौन शुचिता को नहीं मानता. तू पवित्र है मेरे लिए. उतनी ही जितनी हमेशा से थी.” मैं भी सोचती थी कि दिन-ब-दिन हमारे देश में प्रगतिशील-पुरुषों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, पर ये कौन से सत्तर-पचहत्तर प्रतिशत पुरुष हैं जो ‘इण्डिया टुडे’ के सेक्स सर्वे में वर्जिन बीवी ही चाहते हैं? अब पता चला. पवित्रता या कि यौन शुचिता भी पुरुषों के लिए सापेक्षिक ही है.

बिट्टो और शचीन्द्र की कथा हमें कुछ सवालों पर लाकर छोडती है. बिट्टो ने ससुराल तो तभी छोड़ा जबकि पति से कुछ दिक्कतें थीं. संकेत में आया भी है— मारना-पीटना जैसा कुछ. शचींद्र से सम्बन्ध उसने स्वयं चुना है, लेकिन अपनी कुंठा में शचीन्द्र कहाँ पहुँच गया? क्या वह एक पारंपरिक पति की तरह व्यवहार नहीं करता है? अपनी नपुंसकता का इलाज बिट्टो को शराब पिलाकर करना चाहता है, डॉक्टर की बात सुनकर झुंझला उठता है, सलाह दिए जाने पर झापड़, लात-जूतों की बौछार कर डालता है. कितना सच है नायिका का सोचना, “नर्क! जिसके लिए मेरी माँ हर वक़्त चेताती रहती थी! जिसका एक हिस्सा झेलकर मैं भाग आयी थी. जिसका दूसरा हिस्सा झेलती मैं यहाँ बैठी हूँ! जिसका कोई तीसरा, चौथा हिस्सा भी होगा!” क्या प्रेम के बाद मित्रता का तंतु समाप्त हो जाता है? क्या स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में बराबरी केवल हवाई बातें है? क्या वाकई स्त्री जिसके कब्जे में होती है उसका अधिकार उसके पैसे पर हो जाता है? जीवन के ऐसे सामान्य से प्रश्न हमें झकझोर देते हैं. लेकिन ये प्रश्न सामंती समाज के खदबदाते सच हैं.

शचीन्द्र की मुख्य समस्या उसकी यौन अक्षमता नहीं, बल्कि उस अक्षमता का अस्वीकार और तरह-तरह के उपायों-टोटकों से बिट्टो की देह को बार-बार गींजना और लांछित करना है. नायिका सोचती है, “देह के छोटे से सुख के लिए आदमी का इतना बड़ा प्रेम ठुकराया नहीं जा सकता.” लेकिन अगर वह आदमी ही वही न रहे जिससे प्रेम हुआ हो तब? एक औरत पुरुष साथी से दैहिक संतुष्टि मात्र तो नहीं चाहती. देह की अतृप्ति सही जा सकती है, पर मन की पाशविकता का क्या उपाय? अपने पति से मिले दुखों को बांटने की इच्छा रखती बिट्टो से शचीन्द्र उसके शारीरिक अनुभवों की बात पूछता है ताकि उससे लाभ ले सके. इससे अधिक घृणित पुरुष मानसिकता क्या होगी? पुरुष स्त्री को ‘भोगने’ के लिए नहीं, उसको अपने पुरुषत्व के धाक में लाने के लिए, उसको आक्रांत करने के लिए प्रयत्नशील रहता है लेकिन वह नहीं समझता कि मैत्री-भाव की कोमल संवेदनशीलता से स्त्री-मन को सदा के लिए विजित किया जा सकता है. उसके दुर्दमनीय पौरुष का बल उसी के झूठे अहम् की तृप्ति करता है. पितृसत्तमक समाज में पुरुष अपने पौरुष के मानक स्वयं गढ़ता है और स्त्री तो मात्र उन प्रयोगों की भूमि होती है.

सामंती परिवार में स्त्री भोग की वस्तु मात्र होती है. मुन्ना बो यानी सुमन सबकी लोलुपता के केंद्र में है. भले दामोदर से लेकर गुंडई पर उतर आये कान्हा तिवारी तक उसके इर्द-गिर्द मंडराते हैं. वह मुन्ना के पाशविक व्यवहार से लेकर चचियाससुर गिरधारी तिवारी के स्पर्श-युक्त प्रेम-निवेदन तक को झेलती है. सुमन की कथा संस्कारी, इज्जत के नाम पर बेटी का गला घोंटने वाले परिवार में एक स्त्री की सुरक्षा का पोल खोलती है. जिस स्त्री-शरीर से इज्जत का छद्म जोड़ा जाता है उसी के लिए प्रेम के खेल से लेकर षडयंत्र का जाल तक बुना जाना एक अँधेरे समाज की वह हकीकत है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते.

सुमन उस जीवन से निकलने और भागने के लिए दामोदर के भावुक प्रेम पर यकीन करती है. निर्णय तो बिट्टो भी लेती है. जिस राह को कहीं नहीं जाना था, जिस सम्बन्ध में अब जीवंतता नहीं बची थी, उसके अंत का. पूरा उपन्यास चाहे जितनी समस्याओं और अँधेरे से घिरा है, पर अंत की तरफ आते-आते रोशनी की किरण चमकती हैं इन तीन औरतों के फैसलों से. सुमन का घर और झूठे वैवाहिक संबंध को छोड़ दामोदर के साथ नया जीवन शुरू करने का फैसला, बिट्टो का शचीन्द्र को और नहीं झेलने का फैसला और माँ का बिट्टो के आगे पढ़ने के लिए फॉर्म लेकर आना. माँ का अप्रत्याशित निर्णय हमें चौंकानेवाला है. लेकिन माँ जिसने हमेशा नियति का स्वीकार किया उसका फैसला बड़ा और उम्मीदों से भरा है.

अल्पना जी के इस उपन्यास में दो तरह की भाषा साथ-साथ चलती है. एक वह जिसमें बिट्टो अपनी कथा कहती है. यानी ‘आत्मकथा’ 1 से 4 तक. इसकी शैली ऐसी है मानो कोई डायरी लिख रहा हो. आत्मीयता और निजता से भरी इस शैली में पाठक संवेदना को अपनी कहानी से जोड़ लेने की क्षमता है. वहीँ मौसी के परिवार की कथा चित्रण की शैली में है. वहाँ भाषा यथार्थ-चित्रण के अनुकूल तटस्थ है, जिसके साथ पाठक समाज पर आलोचनात्मक चिंतन कर सकता है. इन दोनों शैलियों से भिन्न विशुद्ध काव्यात्मक गद्य के उदहारण हैं इस उपन्यास के उपशीर्षक. ‘ख़ामोशी थी, आवाज़ का किरदार था’, ‘स्वर्ण-मृग और झील मन की हलचल’, ‘मनसेधू, तोरा नगर बासंती’, ‘बेचैन सहस्त्रधाराओं के राग-रंग थे’- जैसे काव्यात्मक उपशीर्षक इस उपन्यास के नायाब नगीने हैं.

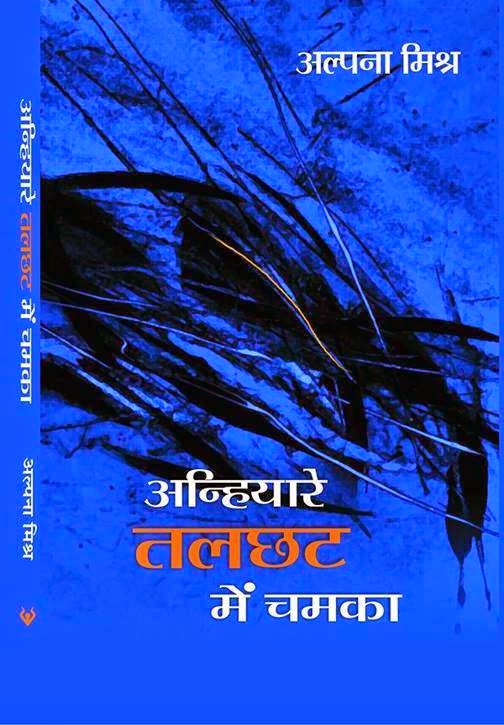

अन्हियारे तलछट में चमका (उपन्यास) | अल्पना मिश्र

प्रकाशक : आधार प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, पंचकूला (हरियाणा) | मूल्य : 80 रु

सुदीप्ति | singhsudipti@gmail.com

मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल | मेयो लिंक रोड | अजमेर | राजस्थान | पिन- 305008

‘नया ज्ञानोदय’ से साभार

==========================दुर्लभ किताबों के PDF के लिए जानकी पुल को telegram पर सब्सक्राइब करें

जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है

जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है

समीक्षा से लगता है बेहद रुचिकर है। पढ़ना ही पडेगा।

Ria Sharma

उपन्यास की समीक्षा में यह स्थापना कि -—"पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष अपने पौरुष के मानक स्वयं गढ़ता है और स्त्री तो मात्र उन प्रयोगों की भूमि होती है." एक कड़वा सच है।

बहुत अच्छी समीक्षा। जिसने उपन्यास पढ़ा है, वह सुदिप्ति के लिखे का मर्म अधिक समझेगा। उपन्यास वाकई बहुत अच्छा है।

बहुत बढ़िया विश्लेसण। सुदीप्तिजी गाँव और शहर दोनों की स्त्रियॉं का मन और हालत समझती हैं। अल्पना मिश्र की रचनाएँ चकाचौंध भले ही नहीं पैदा करती हों पर वे जीवन की जड़ों से गहरी जुड़ी रचनाएँ हैं ।