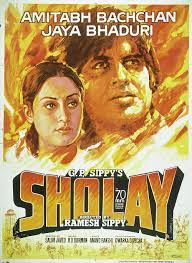

दलित लेखक-आलोचक कैलाश दहिया ने ‘शोले’ फ़िल्म की समीक्षा एक अलग ही नज़रिए से की है। आप भी पढ़िए-

=================

‘शोले’ फिल्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में माइलस्टोन मानी जाती है। फिल्म का एक-एक सीन-डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा मिलता है। इसे इस फिल्म के लेखकों समेत निर्देशकों और कलाकारों की सफलता माना जाना चाहिए। लेकिन, क्या यही सच है? जी नहीं, असल में, इस फिल्म का ताना-बाना कुछ इस तरह बुना गया है कि इस देश की सामंतवादी व्यवस्था के ‘गुलाम और मालिक’ दोनों ने फिल्म में सीटियां बजाई हैं। दरअसल, यह फिल्म सामंतवादी व्यवस्था में जीने को अभिशप्त समाज का चित्रण है। बताइए, ठाकुर यानी एक व्यक्ति के सहारे असहाय गांव वालों को अपराधियों के हवाले कर दिया गया है! ठाकुर साहब डाकू से लड़ने के लिए निजी गुंडे भाड़े पर ला रहे हैं, ऐसे में अगर निजी सेनाएं बनती हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है?

फिल्म इंडस्ट्री पर इस ठाकुरवाद का क्या प्रभाव है, इसे पिछले दिनों हुई सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या के प्रसंग से जाना जा सकता है। इस प्रकरण पर मीडिया ने ऐसे शोर मचाए रखा, पूछो मत। जाना जाए यह सुशांत सिंह कौन है? यह शोले का ठाकुर ही तो है, जिस के गब्बर सिंह ने हाथ काट दिए थे। कभी-कभी ठाकुरों की आपसी रंजिश में एक ठाकुर मारा जाता है। ऐसा लगता है सुशांत सिंह के साथ भी यही हुआ है। इसे एक अन्य ठाकुर सुनील सिंह के कथन से जाना जा सकता है। इन्होंने अपनी 14 अगस्त, 2020 की फेसबुक पोस्ट में लिखा है, ‘मेरा गांव जमीदारों का है। बड़े-बड़े जमीदार थे। कोई रंडी के चक्कर में कोई मुकद्दमेबाजी के चक्कर में बर्बाद हो गये। एक रामजतन सिंह थे। 1930 में उन्होंने कार खरीदी थी। सारी दौलत गया की एक रंडी पर लुटा दी। जब कुछ ना रहा तो उसी रंडी के यहां मुलाजिम हो गये।… सुशांत सिंह के केस में असली गुनहगार तो ये खुद है। पैसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। पैसा आया तो जमीदार बन बैठे। एक नहीं, कई रंडियों ने लूटा और यह लूट का तमाशा देखता रहा।’ सुनील सिंह की बात सोलह आने सही है, जिसे ‘शोले’ फिल्म में छुपा लिया गया है।

असल में, शोले का ठाकुर ‘कफन’ कहानी के ठाकुर की तरह दयालु है। यह दयालुता सुशांत सिंह राजपूत के माध्यम से उतरी है, तभी मीडिया के ठाकुरवाद ने चिल्ल-पौं मचाए रखी। अन्यथा, क्या कारण है कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे होनहार और स्कॉलर विद्यार्थियों की हत्या पर यह खबर देकर रह जाता है? दरअसल, सुशांत सिंह की मौत कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है वेमुला और तड़वी जैसे होनहार दलितों की हत्याएं। इस देश में कितने ब्रिलियंट दलित विद्यार्थी मार दिए जाते हैं और कितनों को उच्च शिक्षण संस्थानों को छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है, इस का कोई हिसाब ही नहीं है। यह सब ‘शोले’ के ठाकुर की नाक के नीचे होता है। फिर ‘गांव की ओर चलो’ का नारा दिया जाता है। जबकि इस देश के हर गांव में ठाकुर बलदेव सिंह और ठाकुर गब्बर सिंह दलितों का मांस नोंचने को तैयार बैठे हैं।

फिल्म की कहानी हद दर्जे की द्विज सामंती व्यवस्था का पोषण करती है। बताइए, एक खूंखार डाकू को पकड़ने-मारने के लिए दो गुंडे नियुक्त किए गए हैं, पुलिस व्यवस्था मानो सड़ गल चुकी हो। दरअसल इस तरह की फिल्में सामंती व्यवस्था के अंतिम औजार कहे जा सकते हैं। इस से व्यवस्था में विद्रूपता ही पैदा होनी है। इस का ताजा उदाहरण, इस भयंकर महामारी कोरोना काल में नेताओं, मीडियाकर्मियों, फिल्मवालों की सिफारिशों पर अस्पतालों में बैड, ऑक्सीजन, सिलेंडर, दवाइयां, इंजेक्शन, वेंटिलेटर वगैरहा मिलने के रूप में देखा जाना चाहिए। पूरी स्वास्थ्य-व्यवस्था मजाक बना दी गई है। यही द्विज सामंती व्यवस्था की सच्चाई है। बताइए, मरीज को अस्पताल में भर्ती के लिए किसी की सिफारिश चाहिए! असल में, सामंत किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं बनने देना चाहते। इस में कोई शक नहीं है कि अगर आज ऐसी फिल्म बन जाए तो इसे दर्शक नहीं मिलने। फिल्म की कहानी में कितनी बड़ी मजाक की गई है, गांव के ठाकुर की जाति बताई गई है बाकी गांव वालों की नहीं। मानो भारतीय गांव में ठाकुर ही बसते हों! ऐसा लगता है गांव के ठाकुर के साथ-साथ गब्बर सिंह तो ठाकुर था ही, जय-वीरू भी ठाकुर थे। वैसे भी ठाकुर के घर में बामण और ठाकुर ही आ सकते हैं।

असल में, ‘शोले’ फिल्म द्विज सामंती व्यवस्था का कच्चा और सच्चा चित्रण है, जिसे सलीम-जावेद की मुस्लिम दृष्टि ने पकड़ लिया है। सामंत ठाकुर यहां गांव के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। जो दूसरे ठाकुर गब्बर सिंह के आतंक से गांव वालों को बचाना चाहता है। वैसे, ठाकुर गांव को कम अपने व्यक्तिगत बदले के लिए डाकू बने ठाकुर को मारना चाहता है। फिल्म में गांव वालों की जाति नहीं बताई गई। असल में, वे सब पिछड़े और दलित जातियों से हैं। पता नहीं लेखक द्वय ने कहानी में ब्राह्मण को क्यों नहीं रखा, अन्यथा ‘गाइड’ टाइप के ब्राह्मणों का चित्रण तो बनता ही है। एक बात और, फिल्म में पांचों वक्त का नमाजी मुसलमान है। जिसे देख कर सहानुभूति पैदा होती है। मतलब फिल्म में गंगा-जमुनी संस्कृति का छौंक तो डाला ही गया है। दलित अर्थात आजीवक चिंतन के आने से इस संस्कृति का खोखलापन उजागर हो गया है। वैसे, ठाकुर के व्यक्तिगत बदले की भावना से दलितों को सीख लेने की जरूरत है। जिन की बहू-बेटियों से आए दिन बलात्कार होते रहते हैं।

फिल्म में ‘ठाकुर’ इतना अधिक जोर से बोला गया है कि ऐसे लगता है लेखक द्वय मुसलमान होने से पहले ठाकुर थे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ठाकुर नामवर सिंह को यह फिल्म पसंद आई होगी। फिल्म में कार्टून के तौर पर प्रस्तुत किए गए ‘जेलर’ की जाति रिसर्च का विषय है। वैसे भी अंग्रेजों के जमाने में ठाकुर ही जेलर हो सकते थे, जैसे बहुत से राजे-रजवाड़े वाले सेना में उच्च पदों पर रख दिए गए थे। सेना में आज भी यही अघोषित आरक्षण चलता है। पूछा जाए, सेना में वास्तविक आरक्षण क्यों नहीं होने दिया गया?

दरअसल, फिल्म में जो ‘ठाकुर’ है वह भारतीय समाज व्यवस्था के असली ठाकुर के चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। असली ठाकुर तो जारकर्म में सना दिखाई पड़ता है। वह खेत- खलिहानों में दलित स्त्रियों की इज्जत से खेलता है और उन्हें जारकर्म पर विवश करता है। इस विषय पर महान आजीवक चिंतक डॉ. धर्मवीर ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ‘कफन’ की खोलबांध अपनी आलोचना की किताब ‘प्रेमचंद : सामंत का मुंशी’ में अच्छे से की है। अब ‘कफन’ को तो कोई कहानी मान कर स्वीकार कर लेगा, लेकिन सूरजपाल चौहान की आत्मकथा में इस ठाकुर और इस की पत्नी, साथ ही अन्य ठाकुरों का जो चरित्र सामने आया है, उस की अनदेखी कोई कैसे कर सकता है, उस अपराध को यहां जो का त्यों रखा जा रहा है :

“एक रोज हमेशा की तरह हम दोनों मां-बेटा पौ फटने हटने से पहले गांव के मोहल्ले कमाने निकले। मार्ग में चलते-चलते आज मैंने मां से एक सवाल पूछा- “जीजी, हम झाड़ू लगाने क्यों जाते हैं?”

मां ने मेरे मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सीधे-सीधे कहा- “लल्ला, हम भंगी हैं, हमारी कौम का यही काम है।” हम दोनों बतियाते हुए अब ठाकुर जयसिंह के घेर तक आ गए थे। जयसिंह के घेर में मां झाड़ू से कूड़े का ढेर लगाती जाती और मैं उन ढेरों को कूड़ा उठाने वाली टोकरी में भरता जाता। इस काम को करने में हमारे कान-नाक, मुंह और आंखों की पलकें मिट्टी से अट जाते थे।

मां काम में व्यस्त थी। वह झुक-झुक कर झाड़ू लगा रही थी। ठाकुर जयसिंह बहुत देर से खड़ा उसे ताके जा रहा था। मां अपनी फटी ओढ़नी से अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती, लेकिन वह अपने आप को फटी ओढ़नी से ठीक से ढंक नहीं पा रही थी। ठाकुर धीरे-धीरे उसके नजदीक पहुंच रहा था और मां के फटे आंचल से आंखें गड़ा कर ताके जा रहा था। मां ठाकुर की बेहूदा हरकतों को देखकर सहम गयी थी। उसने आवाज देकर मुझे अपने पास बुला लिया। ठाकुर ने इधर-उधर देखा। मेरे सिवाय दूर-दूर तक कोई न था। जयसिंह ने मेरी और घूमते हुए कहा- “यहां खड़ौ- खड़ौ का कर रहो है, घेर के पीछे कूड़े कौ ढेर लगो पड़ौ है…, चल टोकरा में भरकर घूरे पर फेंक आ।”

“याके बस की बात नायं, मैं ही फेंक आऊंगी।” मां ने ठाकुर से कहा था।

मैं ठाकुर से पहले ही डरा हुआ था। उसकी झिड़की खाकर और सहम गया।

मां मना करती रही, फिर भी मैं घेर के पीछे कूड़ा उठाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे मां की चीख सुनाई पड़ी। चीख सुनकर मैं उस और दौड़ा। ठाकुर जयसिंह अपने दोनों हाथों से मां को दबोचे हुए था। मां भेड़िए के पंजों में फंसी हाथ- पांव पटक रही थी। मां की हालत देखकर मैं दहल गया था। मां का आंचल ठाकुर ने खींचकर दूर फेंक दिया था। वह अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए मां के मुंह से अपना मुंह अड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं था तो बालक ही, लेकिन उस समय मेरा खून खौल उठा। मुझे आस-पास कुछ दिखाई नहीं दिया। मां के हाथ से दूर जा गिरी झाड़ू अब मेरे हाथों में थी। बिना देर किए मैंने पूरी ताकत से ठाकुर की पीठ और कमर पर झाड़ू बरसानी शुरू कर दी। झाड़ू की लगातार मार से ठाकुर तिलमिलाकर रह गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मां उसके चंगुल से छूटकर दूर हो गई थी। ठाकुर बुरी तरह से खिसिया गया था। वह मुझे मारने लपका। लेकिन तब तक मां संभल चुकी थी। मां ने ठाकुर के गुप्तांग पर लात का पूरी ताकत के साथ प्रहार किया। मां के एक ही वार से ठाकुर रूई के बोरे की तरह एक ओर को को गिर पड़ा और उसकी आंखें बधिया होते भैंसे की तरह अंटे सी बाहर को निकल आई थीं।

इस दौरान ठाकुर मोहल्ले के दूसरे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। जयसिंह की घरवाली और उसके घर के लोगों के साथ-साथ ठाकुर प्रताप व ठाकुर बन्नी सिंह भी वहां आ जुटे। मां ने सभी के सामने जयसिंह की बेहूदा बातों का जिक्र किया तो उनमें से कोई उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार न था। उलटा, ठाकुर प्रताप ने मां के बाल झिंझोड़ते हुए कहा-

“साली भंगनिया, झूठा आरोप लगाते लाज नहीं आती, ठाकुर होकर कोई भला भंगिन से मुंह काला करेगा… तुझे तो छूने भर से छूत लग जाएगी, खैर चाहती है तो चली जा यहां से।”

“ससुरी जे भंगन होती ही ऐसी हैं, एक-एक रोटी के लिए न जाने क्या-क्या कराती फिरती हैं।” ठाकुर बन्नी सिंह ने भी मां की ओर भृकुटि तानते हुए कहा था। जमीन पर गिरे और दर्द से तड़पते जयसिंह को सहारा देते हुए अब उसकी घरवाली मेरी मां को घूरते और मुंह बिचकाते हुए बोली-

“अरे मेरी सौत चूहड़ी, तू ही पूरे गाम में एक हूर की परी है जो मेरौ आदमी तेरे संग…।”

ठाकुरों का मोहल्ला था। सभी के सभी एक स्वर में मां को ही डपट रहे थे। हमारी वहां कोई सुनने वाला न था। मां खून का घूंट पीकर मुझे साथ लेकर वहां से चली आई। मैं कई दिनों तक यही सोचता रहा कि जयसिंह ने मां के साथ ऐसा क्यों किया?”(1)

पूछा जाए, क्या इस के बाद भी कुछ बताने को रह जाता है? बताना यही है कि ‘शोले’ के ठाकुर के नाम पर इस देश के सामंत की यह खुद को बचाने की तिकड़म है। यह भी पूछा जाए, एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को गोली क्यों मारी थी? ये ठाकुर बलात्कार को उद्धृत ठाकुर जयसिंह के ही तो भाई बंधु रहे हैं। इस संदर्भ में महान आजीवक चिंतक डॉ. धर्मवीर ने बिल्कुल सही लिखा है, ‘दलित साहित्यकार आत्मकथा लिखने के बजाय उन मामलों को ले कर न्यायालय में मुकदमे दायर करने जाएं तो हिंदू समाज पर कानूनी दबाव सही ढंग से पड़ेगा। बिना मुकदमा दायर किए आत्मकथा लिखने का मतलब अपना फजीता आप करना है।'(2) अब इस ठाकुर जयसिंह और इस के भाई बंधुओं पर बलात्कार की कोशिश और बलात्कारी का पक्ष लेने का मुकदमा दायर होना ही चाहिए। इस में इस ठाकुर जयसिंह की पत्नी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बताइए, कैसी औरत है? फिर यह औरत अपने पति के साथ सोती भी है, जिस ने न जाने कितने बलात्कार किया होंगे। यही द्विजों के घर की असली कहानी है। ‘शोले’ फिल्म का ठाकुर कोई अलग नहीं है। जहां तक केस करने की बात है यह काम कुकरमुत्तों की तरह उग आए दलित लेखक संघों का है। लेखक संघ का मतलब कविता-कहानी का पाठ और किताबों का लोकार्पण ही नहीं होता। इन का काम दलितों पर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ना और खड़ा होना भी होता है।

वैसे, फूलन देवी से बलात्कार न्यायप्रिय और दयालु ठाकुर साहब के सामने ठाकुरों ने ही तो किया था। तब इस ठाकुर ने बलात्कारियों को सजा क्यों नहीं दी? क्या अपने जात भाई गब्बर सिंहों से डर गए थे? बकौल सामंत के मुंशी गांव का जमींदार दयालु होता है। तभी वह गांव की रक्षा करने का ठेका दो गुंडों को दे रहा है। ठाकुर साहब इतने दयालु हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन के घर में उन के बेटे की जवान विधवा बहू भी है, जिस का ब्याह कर देना चाहिए। उन्हें तो बस ठाकुर गब्बर सिंह से बदला लेना है। दुख की बात है कि इस तरफ फिल्म के कहानीकारों और फिल्म के समीक्षकों ने ध्यान ही नहीं दिया। कहानीकार मुस्लिम पृष्ठभूमि से होते हुए भी न जाने कैसे चूक कर गए।

दरअसल, द्विज व्यवस्था में पुनर्विवाह की मनाही है। इस में विवाह सात जन्मों का फेर है। यह इन के ‘पुनर्जन्म के सिद्धांत’ का चक्र है। इसी से सती प्रथा, बालिका हत्या, बालिका भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी बुराइयां ही बुराइयां पैदा होती हैं। अब ठाकुर की क्या हिम्मत कि वह इस व्यवस्था से विद्रोह कर सके। इसीलिए फिल्म में विधवा नायिका को मन ही मन चाहने वाले को भी मरवा दिया गया। यानी, विधवा बहू को विधवा ही रहना और मरना है। एक तरह से भारतीय सामंती व्यवस्था या द्विज सामंती व्यवस्था का सफल चित्रण है शोले। विकिपीडिया में भी इस बारे में सही ही लिखा मिलता है, ‘स्कॉलर ने इस फिल्म में कई विषय नोट किए हैं, जैसे हिंसा का महिमामंडन, सामंतवाद का समर्थन, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वालों और डाकुओं के बीच टकराहट।’ हां, इस में लिखने वाले इस सामंतवाद के मूल तक नहीं पहुंच सके हैं।

इस फिल्म के माध्यम से इस देश की निरीह जनता को ठाकुरवाद के हवाले कर दिया गया है, जिस में जंगलराज चलता है। कानून का रखवाला ही कानून तोड़ने पर आमादा है। एक बात और, कल को ठाकुर बलदेव सिंह और ठाकुर गब्बर सिंह की संतान का विवाह हो जाएगा, तब समझिए निरीह जनता अर्थात दलित, पिछड़े और आदिवासियों की कैसी दशा होगी। इन की तो शामत ही आनी है। इसे आप राजनीति में प्रत्यक्ष देख ही सकते हैं। फूलन देवी के हत्यारे को बचाने वाली ताकतें किसी से छुपी हुई नहीं हैं। वैसे, अगर कल को दलित इस सामंतवादी अर्थात ठाकुरवादी फिल्म की ‘रंगभूमि’ की तरह होली जला दें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।

फिल्म बलदेव सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है। उस की जाति तो खोल कर बताई गई है, लेकिन फिल्म के खलनायक गब्बर सिंह की जाति को छुपा लिया गया है। लेकिन, गब्बर के साथ जुड़े ‘सिंह’ से उस की जाति का पता लग जाता है कि गब्बर भी ठाकुर अर्थात क्षत्रिय ही है। यह सिंह ऐसे हैं, जैसे साहित्य में नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह और दूधनाथ सिंह वगैरह, और राजनीति में वी.पी सिंह, अमर सिंह आदि। यानी, ‘शोले’ फिल्म की कहानी दो ठाकुरों के बीच की लड़ाई है, जिस में गांव की निरीह जनता पीस रही है। सवाल यह है, पुलिस अफसर के रूप में जब एक ठाकुर के दोनों हाथ दूसरे ठाकुर ने काट दिए हैं, उसे मरवाने या पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही? सड़क छाप दो गुंडे क्यों बुलाए जा रहे हैं? इधर, दलित भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ‘क्षत्रिय बुद्ध’ के शरणागत हो रहे हैं। प्रश्न यह है, जब आज के ठाकुर के हाथ काट लिए गए हैं, तब ढाई हजार साल पहले के ठाकुर के पास दलितों को क्या मिलेगा? क्षत्रिय बुद्ध घर से बेदखल हैं। वे दलितों की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं? फिर, जिस दलित के पल्ले बुधिया, मसायी या भंवरी देवी पड़ जाए तो बुद्ध उस की कैसे मदद कर सकते हैं?

असल में, ‘शोले’ भारतीयों के दिमाग में कूट-कूट कर भरी गुलामी की प्रतीक फिल्म है। बताइए, अपराधी को खत्म करने के लिए अपराधी आएगा, इसे पर्दे पर देखने को भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने भी नहीं सोचा कि फिल्म में जो ठाकुर है, यही तो गांवों में जारकर्मी (बलात्कारी और जार) है। लोगों को तथाकथित रणवीर सेना और ऐसी ही सेनाओं को देखना चाहिए कि यह ‘रणवीर’ कौन हैं? ये गांवों के ठाकुर या ही तो हैं, जिन्हें आजकल दबंग भी कहते हैं। यही क्षत्रिय-ठाकुर दलितों को कुत्ता- बिल्ली कह उठते हैं। वैसे तो, यह फिल्म भारतीय सामंतवाद को दर्शाती फिल्म है। इस के लिए फिल्म के कहानीकारों ‘सलीम-जावेद’ और निर्माता -निर्देशक की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन, ‘दलित विमर्श’ में तो फिल्म के कहानीकारों, निर्माता, निर्देशक समेत कलाकारों तक की जाति देखी जानी है। इसे समझने के लिए मेरी ‘आरक्षण’ फिल्म की समीक्षा देखी जा सकती है। कहानीकार बेशक मुस्लिम हैं, लेकिन इन्हें इस देश की ग्रामीण व्यवस्था का अच्छे से पता है, जिसे वैदिक या द्विज वर्ण-व्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है। यह पक्की बात है कि दोनों कहानीकारों ने सामंत के मुंशी को नहीं पढ़ा है, अन्यथा ये भी पात्रों को जाति से संबोधित करते और स्त्रियों को जारकर्म में संलिप्त दिखाते। मुस्लिम होने की वजह से कहानीकारों ने ‘सामंत के मुंशी’ की परंपरा को अस्वीकृत किया है। इस के लिए इन का धन्यवाद ही किया जा सकता है।

क्या फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं; फिल्मों के माध्यम से हम व्यक्ति के दिलों-दिमाग पर कब्जा करते हैं। फिल्म एक तरह से साहित्य की श्रेणी में आती है। यह अलग बात है कि नाटक और नाटककार को प्लूटो जैसे दार्शनिक अपने आदर्श राज्य में जगह नहीं देते। लेकिन, इधर, भारतीय राजनीति में तो हीरो-हीरोइन जन-प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं। यह अलग बात की ये केवल मात्र एक वोट होते हैं। बताया जा सकता है, ‘शोले’ फिल्म के चार कलाकार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया भादुड़ी और हेमा मालिनी ने सांसद के तौर प्रतिनिधित्व किया है। खुद धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल भी सांसद हैं। इसे फिल्मी कलाकारों का इस्तेमाल कह लीजिए या कुछ भी। ये लगभग नाटककार की भूमिका में मिलते हैं। इस नाटक को भारतीय सामंतवादी व्यवस्था के प्रभाव के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे में ब्राह्मण मुख्यमंत्री कु. जयललिता अगर ‘कन्नगी आजीवक’ के स्टेचू को तमिलनाडु विधानसभा के प्रांगण से हटवा देती हैं, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।

किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि फिल्मों से कुछ नहीं होता। फिल्में साहित्य संस्कृति का ही भाग होती हैं, जो लोगों के दिलों दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। हिंदी फिल्में, बल्कि हिंदी ही क्यों, भारतीय फिल्में सामंतवाद और पुनर्जन्म के पक्ष में बनाई जाती हैं। दर्शक बेचारे सामंतवाद के चंगुल में फंसे रहते हैं। वे जीवन की सच्चाई से काट दिए जाते हैं। सामंती व्यवस्था की पक्षधर ही हैं हम आपके हैं कौन, आरक्षण, गंगाजल, राजनीति, आर्टिकल 15 जैसी फिल्में। ये फिल्में ‘शोले’ का ही विस्तार हैं। हां, ‘आजीवक चिंतन’ के आने से अब यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलना। अब ‘सलीम-जावेद’ लेखक नहीं बन पाएंगे और ना ही सूरज बड़त्या, प्रकाश झा जैसे निर्माता निर्देशक।

आखरी बात जो बतानी है, बुद्ध अपने समय के ठाकुर अर्थात क्षत्रिय हैं। तभी वे डाकुओं और डाकू अंगुलिमाल को माफ करने की मुहिम चलाते हैं। ये इन दुर्दांत अपराधियों को अपनी शरण में लेते हैं। तो जितना जल्दी, जो दलित डॉ. अंबेडकर की मान कर बौद्ध धर्म में गए हैं, वे वहां से निकलेंगे उतना ही दलित आंदोलन के लिए अच्छा होगा। उस समय के ठाकुर भी हत्या और बलात्कार के समर्थक थे। उन्हीं की संताने ठाकुर जयसिंह, गब्बर सिंह और शोले के ठाकुर के रूप में पैदा होती हैं। साहित्य में ऐसे ठाकुरों की कमी नहीं है।

ऐसा नहीं है कि एक डाकू अंगुलिमाल को ही बुद्ध ने अपनी शरण में लिया हो। बुद्ध ने एक साथ पांच सौ डाकुओं को अपनी शरण में ले कर उन को सजा से बचाया है। यह डाकू कोई और नहीं इन के ही भाई बंधु रहे हैं। इस में दुख की बात है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर इस बात के लिए बुद्ध की प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे अगर बुद्ध का इन डाकुओं को शरण लेना सही है, तो शोले का ठाकुर डाकू गब्बर सिंह को मारने के पीछे क्यों पड़ा है? वह भी तो उस का हृदय परिवर्तन करवा सकता था। आशा है सलीम-जावेद जी इस बात पर ध्यान देंगे। असल में, उस समय भी डाकू इस देश की निरीह जनता को मार और लूट रहे थे और आज भी यही चल रहा है। इस देश में बलात्कारी को फांसी का स्पष्ट कानून क्यों नहीं बन पा रहा? यह इस ठाकुरवाद को देख कर समझ आ रहा है। यहां बताया जा रहा है, यह फिल्म इस देश में पिछले ढाई हजार वर्षों से चल रहे अपराधों का कच्चा चिट्ठा है। आशा है, नए-नए ठाकुर बनने को मचल रहे कुछ दलितों और पिछड़ों को बात समझ में आएगी।

*****

संदर्भ :

1. संतप्त (आत्मकथा) सूरजपाल चौहान, वाणी प्रकाशन,21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली 110 002, प्रथम संकरण : 2006, पृष्ठ-24-5

2. दलित चिंतन का विकास : अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, डॉ धर्मवीर, वाणी प्रकाशन,21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली 110 002, प्रथम संकरण : 2008, पृष्ठ-29

========================

दुर्लभ किताबों के PDF के लिए जानकी पुल को telegram पर सब्सक्राइब करें

जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है

जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है

बात जाति के गिर्द घूमती है तो पहली बात यह कि लेखक स्वयं दलित हैं नहीं, दहिया यानी जाट है,इसीलिए कायदे से इस लेख में दलित मुद्दों के बहाने अपनी जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं। दलितों की कहानियां दलित ही कहें। स्वयं सवर्ण पृष्ठभूमि से आने वाले अक्सर दलितों के मसीहा दिखने की जल्दबाजी में किसी दूसरी जाति विशेष को खलनायक बनाकर पेश करने की परंपरा से आने वाले मालूम होते हैं।

दूसरे, बकौल लेखक, जो आज के ‘मीडिया का ठाकुरवाद’ है, वही बुनियादी रूप से एक मिथक है क्योंकि दिन रात मीडिया ‘ठाकुरवाद’ का ढोल पीटकर सिर्फ क्षत्रियों को नकारात्म रूप से चित्रित करने का काम कर रहा है, हालांकि ‘वाद’ देखें तो ब्राह्मणवाद, जाटों और जट्टों की एकता और सामंतवाद, यादवों का राजनैतिक और सामाजिक एका और सामंतवाद, गूजरों का क्षत्रिय इतिहास को हाईजैक करने की संस्थागत कोशिश के खिलाफ उक्त मीडिया खामोशी बनाए रखता है। ऐसे में मीडिया को ठाकुरवादी कहना लेखक के एकतरफा पूर्वाग्रह को इंगित करता है।

तीसरा, लेखक सलीम जावेद की लिखी शोले की स्क्रिप्ट से प्रभावित है या नाराज़, यह खुद लेखक ही नहीं समझ या समझा पा रहा, क्योंकि ठाकुरों की मौजूदगी के चलते मिलने वाली सामंतवाद की झलकियों से तो दहिया खुश हैं लेकिन ज़बरन मनगढ़ंत निष्कर्ष निकालकर परोस रहे हैं, जो दलित समाज से बिल्कुल पृथक हैं और मात्र लेखक की निजी जातीय कुंठा दर्शा रहे हैं। उन्हें खुशी भी है कि सलीम जावेद मुस्लिम होकर ये सब लिखे लेकिन शिकायत भी है कि फलां क्यों नहीं लिखे या लिख पाए। शोले के फैन हैं या क्रिटिक, यह एस्टेब्लिश नहीं होता। लेकिन ठाकुरों को टारगेट करने के लिए एक फिल्म का सहारा ले रहे हैं, ये लेख के शुरू से अंत तक establish होता है।

चौथी बात, सामंतवाद ने जो ज़ुल्म लिए, उससे किसे इनकार है लेकिन इस लेख में इकलौते ठाकुरों के खिलाफ़ जो कुंठित भाषा और ट्विस्टेड नैरेटिव सेट किया है, वो पूरी तरह biased है। सामंतवाद के परचम को मुस्लिम नवाबों, जाटों, जट्टों, गुर्जर, यादव ने भी देखा देखी ढोया है। इसपर तो एक अदना टिप्पणी भी कहीं दिखाई नहीं दी। 70, 80 और 90 के दशक में फिल्मों में सिर्फ ठाकुरों को जिस तरह खलनायक के रूप में चित्रित किया गया और अब भी किया जाता है कहीं कहीं, उसके बाद भी अगर दहिया को मीडिया या फिल्मों में ‘ठाकुरवाद’ दिखाई देता है तो उन्हें अपनी दृष्टि किसी अच्छे चिकित्सक से दिखानी चाहिए।

एक और बात, रणवीर सेना को मूलतः ठाकुरों के साथ जोड़ने वाले कम से कम इतना फैक्ट चेक कर लें कि रणवीर सेना बनाने वाले भूमिहार थे, ब्रह्मेश्वर सिंह। हर सिंह ठाकुर नहीं होता।

पूरे लेख में दलितों के हित या अहित का ज़िक्र सरसरी5 तौर पर आता है लेकिन ठाकुरों के खिलाफ ज़हर उगलने के लिए लिखे गए इस लेख का bias और मंशा बहुत साफ दिखती है। लेख को शेयर करने वाले की मंशा पर भी संदेह करना लाज़िम है।

सामाजिक व्यवस्था का ‘शोले’ फ़िल्म की समीक्षा के माध्यम से एकदम सही और कटु चित्रण। जाति व्यवस्था और जातिवादी हिंसा पर फिल्में बनाने का साहस किसी में नहीं है। सार्थक बदलाव की उम्मीदें बेमानी हैं। जब तक ‘बुद्धवादी अहिंसा’ के दुश्चक्र में फसें रहेंगें तब तक न्याय मिलना असंभव है।

Very good approach. Congratulations for such a nice review…

शानदार । नई दृष्टि नया बौद्ध ।

आप इस सामीक्षा से आंशिक तौर पर असहमत हो सकते हैं, मगर, तारीफ किये बिना नहीं रह सकते।

काफी श्रम एवं शोध तथा अध्ययन-मनन कर यह मूल्यांकन किया गया है।

कैलाश दहिया भाई का अपना एक अलग सुर और स्टैंड है आजीवक धर्म एवं जारकर्म के बारे में जिन्होंने यहाँ मौके बेमौके डाला भी है।

मुझे नहीं लगता कि शोले फ़िल्म की दलित ऐंगल (कथित) से कोई समीक्षा की गई होगी।

भाई प्रभात रंजन का धन्यवाद कि उन्होंने इस ‘बोल्ड’ रिवीयू को छापने में कोई हिचक न दिखलाई। आशा है, भविष्य में भी हमारा ‘जानकी पुल’ इस तरह की लीक से हटकर की गई समीक्षाओं को जगह देते रहेंगे।

समीक्षक भाई कैलाश दहिया को बधाई एवं जानकी पुल का आभार कि ऐसी विशेष दृष्टि की चीज़ पढ़ने को मिली जो एक बौद्धिक ख़ुराक़ की तरह से है।

एक पुरानी फ़िल्म पर नया सोच फ़िल्म में ठाकुरवाद के अलावा मौलवीवाद भी है ।

Good one

I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!