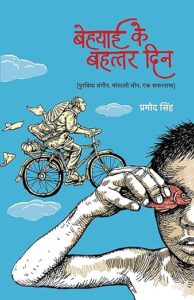

बरसों पहले प्रमोद सिंह की एक किताब आई थी ‘अजाने मेलों में’। उनकी भाषा, उनकी शैली ने सबको प्रभावित किया था। अब उनकी किताब आई है ‘बेहयाई के बहत्तर दिन’। हिन्द युग्म से प्रकाशित इस किताब पर कवि-लेखक यतीश कुमार की समीक्षा पढ़िए-

============================================

लेखक की कलम पहले ही पन्ने में तब झकझोर कर रख देती है जब एक हंगेरियन व्यंगकार हिन्दी साहित्य को बिगड़ी घड़ी बताता है। पहला अध्याय पढ़ते ही लेखनी से गुजरने के नशे में मेरी पलकों को मानो कोई सपनीली दुनिया दिखने लगती है अंतर बस इतना है कि लेखक अपनी स्मृति यात्रा के नशे में है और मैं उसकी लेखनी के। मन की सलाई पर स्मृतियों का ताना-बाना बुनने में लगे लेखक के साथ इस यात्रा के घाल-मेल में मानो मैं अनकहे ही हो लिया हूँ।

बहुत हद तक इस किताब में वैसी मिट्टी का विशुद्ध देशज व्याख्यान है, जिस तरह की मिट्टी से निकले वादक हैं “वैभवनारायन ठाकुर पखावज”। जिनसे गुम होने की कुशलता लेखक ने चुपके से सीख ली है। इतना ही नहीं देशज भाषा के छाँह तले कुछ भोजपुरी तो कुछ पुरबिया गुनते चले जा रहे यायावर प्रमोद सिंह अनायास ही कह उठते हैं “यांगत्से नदी नहीं देखी तो तो क्या ख़ाक दुनिया देखी!” वहीं उसी के आगे लिखा है- “पानी में चलना एक तरह का झूमना है” और दूसरी तरफ़ यह सब पढ़कर मैं भी बस झूमे जा रहा हूँ।

ठेकुआ का इतना सुंदर वर्णन कोई कर सकता है भला !यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और ऐसा बखान पहले किसी किताब में पढ़ने को भी नहीं मिला। ठेकुआ भी अपने पूरे स्वाद के साथ अंतिम अध्याय तक सफ़र करता मिलेगा यहाँ।

अभी कुछ आगे बढ़ते ही नदी का अपना जीवन और इसके इर्द गिर्द बिखरी कहानी के पीछे पड़ा लेखक अचानक ही टीसमारी ग्रंथियों की उत्कट कल्पना में किसी दांग बान की पांडुलिपि की तलाश की बात करने लगता है। इसी खोज का ज़िक्र करते-करते अचानक उसके भीतर का दार्शनिक चिहुकता है और कहता है“अपने को अपने से विस्थापित करना ही अपने को पाना है” और यह सब सुनते हुए मैं ख़ुद से बतियाता हूँ कि पुस्तक में किस अपने की बात हो रही है। शून्य और पूर्ण के बीच टहलता मौन क्या उसे भी अपना सा लगता है।स्वयं को पाने और शून्य की तलाश मुझे कबीर के पद से मिलवा देती है और मुझे महसूस होता है वैसा ही कुछ-कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ प्रमोद सिंह रच रहे हैं। यह वही ट्रांस है जिसकी तलाश में लेखक एकांत की ख़ाक छानता फिरता है। बस एक ही पल को उसे निरखने और शायद वैसा ही कुछ पाने के लिए। पढ़ते हुए लग रहा है जैसे फंतासी और यथार्थ प्रेम के संग लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा फंतासी, प्रेम या कि बस उजला सच यानी यथार्थ…

जब लेखक अपने अंतरंग मित्र पिकु से पत्र के जरिए बातें करता है तो हर बार लगता है कि मन के पीछे, बहुत पीछे कुहू-कुहू का मीठा सा झरना झरने वाला गीत बज रहा है। एक दुआ अभी-अभी पढ़ते हुए उठी और मन कह उठा “ऐसे अंतरंगी दोस्त सबको मिले”। आमीन!

“तुम्हारे मिलने से मेरा मिलना हो जाएगा” ऐसी लगन लिए जब लेखक भटकता है तो मुझे लगता है जैसे उसे सपनों में रहने की लत लग गई हो। मानो वो पान चबा नहीं रहा गिलौरी मुँह के बायें दबाए बूँद-बूँद टपकते रस का रसरंजन कर रहा हो, पर मुझे लगता है उसे पता होना चाहिए कि पान को दुःख की तरह अंततः चबाना ही पड़ता है, सीधे निगला भी नहीं जा सकता!

मेरे यायावर! बीच- बीच में रेफरेंस यानि संदर्भ डालकर मेरे मन को थोड़ा और मोह लेते हो क्योंकि ये संदर्भ सिर्फ विंडोज़ का सर्फिंग टूल या लिंक नहीं है बल्कि एक वितान के साथ बहुत सहेज कर रखा गया गुलकंद है जिसे उसी पान के भीतर की तरफ चबा भी लो या फिर नहीं भी तब भी कुछ मीठा सा रिसता रहेगा बूँद- बूँद सीधे कंठ के भीतर। लगभग अमृत!

पढ़ते हुए मैं सोंचता हूँ कि दांग वान के विविध रूप को खोजने निकल पड़े लेखक को पढ़ूँ कि प्रेमिका को ढूँढते प्रेमी को! ऐसी विवशता पैदा कर देता है लेखक कि इस घुमावदार मोड़ पर अपने मन को उलझाए बिना आगे बढ़ पाने में मैं स्वयं को अक्षम महसूस कर रहा हूँ और फिर उसके ऊपर वही अजूबा रेफरेंस माने कि सन्दर्भ। सब समानांतर…

अलिखी प्रार्थना को गुनता-बुनता अचानक ही लेखक श्रा वेन जैसी प्रेयसी का ज़िक्र छोड़कर संघाई के एस्टर होटल का इतिहास बघारने लगता है जो मुझे इत्ता सा भी अच्छा नहीं लगता। लगा जैसे मेरे सारे दाँत झर चुके हैं और लेखक ने किसी शातिर पनवाड़ी की भांति मेरे पान की गिलौरी में सख़्त सुपारी के टुकड़े छिपा के डाल दिये हों।

मैं मन ही मन बुदबुदाता हूँ- “यार या तो फंतासी बको या यथार्थ ये सरवा इतिहास कहाँ से घुसेड़ देते हो बीच-बीच में, और यह क्या यहाँ भी मन शांत नहीं होता तो चिंशी चॉकलेट की गाथा कहते-कहते हिन्दी साहित्य के घपले की बात करने लगते हो! भाई तुम वापस आ जाओ अपने गाओपिंग के पास तो मेरे लिए बेहतर हो!” पढ़ते-पढ़ते पलक ने झपकी मारी ही थी कि लेखक यांगत्से से ह्वांगपू नदी में डुबकी मारने लगे। जितनी तेज़ी से ये विचरते हैं, उतनी तेज़ी से मैं पढ़ भी नहीं पाता। इस बहते प्रमाद में जब लेखक वापस श्रा वेन को समझाने या यूँ कहूँ डिकोड करने की कोशिश करता है तो वापस मुझे थोड़ा चैन-ओ-सूकून मिल जाता है।

जब नयन मोहन घोषाल की जिज्ञासा, निकोलस यादव का खोजी अभियान, जेम्स प्रिंसेप का कौतूहल और इस सबका गंतव्य माने खोज ‘एक चीनी यायावर और आदिवासी लड़की का प्रेम’, सब एकबारगी रील की तरह गुजरता है तब लगता है कि क़िस्सा कितना रोचक होता जा रहा है। इसके ऊपर एक और छौंक कि चाइना की यात्रा में इंडिया का फ्लिप- फ्लॉप बुलबुला रहा है। एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा अनुभव जब कथेतर में मिले तो लगता है जैसे सोने पर सुहागा हो गया!

यह यात्रा वृतांत कई बार छोटी- छोटी समानांतर कहानियों का पिटारा बन जाती है। कब एक साधारण सी कहानी मार्मिक कहानी में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। यूँ कहा जाये कि यह यात्रा वृतांत अनूठी कहानियों का कोलाज है तो कुछ ग़लत नहीं होगा।

मून महोत्सव के इर्द-गिर्द लेखक ने जो भी रचा है वह मार्मिक और मनमोहक दोनों है। बयासी साल की उम्र में बस की छत पर बोरा ढोये कोई यात्रा कर रही हो तो वहाँ आपकी नज़र का ठहरना और मन का भीतर से ठिठुरना लाज़मी है। गेंशी, सुअर और भेड़ियों की दुनिया के साथ वू यान की दुनिया और इस दुनिया में चीन की उस बयासी साल की मौसी का मातृत्व पढ़ते हुए लगा मानो अपने पड़ोस वाले गाँव की बात हो।शायद अपनी ही बात हो।

भाषा में एक अलग चुलबुलापन है जिसकी चाशनी में कभी बिहार की भोजपुरी तो कभी बनारस की काशिका मिल जुलकर टपकती है। कभी मुंगेरीपन बोल पुरबिया गान बोल उठता है तो कभी एक मुंगेरी के दिल से अंग्रेजी का भूत चिहुकता है। सब मिलकर चीन के उन क्षेत्रों का ज़िक्र करते हैं जहाँ दुनिया अब भी बिहार के एक पुराने गाँव सी ही है, जहाँ पानी ढोता बच्चा पहाड़ा याद करता है।

कहाँ कलिंगपोंग, कहाँ पटना, कहाँ बंगाल की ख़ाक और कहाँ बीजिंग शंघाई, पढ़ते हुए सब गड्ड-मड्ड एक से ही लगते हैं। चलते-चलते यही मज़ाक़िया क़िस्सा एक गंभीर जीवन दर्शन और प्रकृति प्रेम के बीच यायावरी के तत्व और सच्चे सुख के विमर्श में बदल जाता है तब आप ख़ुद अपनी मनःस्थिति टटोलने लगते हैं कि हम कहाँ हैं। हममें कितना ‘हम’ बचा हुआ है…

वृतांत का वितान रहे-रहे रिवर्स गियर पकड़ लेता है। लेखक वृतांत के बदले संस्मरण लिखने लगता है। मानो पुरानी यादों के ज़ख़्म एकाएक हमला कर देते हों। मेरी माँ क्यों छोड़ गई, मौसी इतनी परेशान क्यों रहती है। शादी करता तो नन्ही बेटी के सिर सहलाता और फिर न जाने कितनी आपबीती की बातें। यात्रा वृतांत में यह संस्मरण का तड़का उतना ही अच्छा लगता है जितना रेगिस्तान में चलते हुए कहीं दूब का दिख जाना और फिर फुहार की बूँदों का चेहरे को प्यार करना, तिस पर हिन्दी फ़िल्मों के बेहतरीन नग़्मों का रुक-रुक कर छौकाँ, दाल में हींग की ख़ुशबू वाली बात पैदा करता है। पढ़ने का जायका मन माफ़िक़ बनता जाता है।

इस ग़ाफ़िल यात्रा में कुछ जगह भटकन है जिससे बचा जा सकता था। इसी भटकन भरी बकथोथी के साथ अचानक इतिहास के किरदार उछलने कूदने लगेंगे। आपको थोड़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आप भी मूसला बतूता या सिबोला यूरेका चिल्लाने लगेंगे। नयन मोहन घोषाल आपसे फिर आकर बतियाने लगेगा कि सुखोमोनी के दूसरा ब्याह के बारे में क्या जानते हो तुम? रोचकता थोड़ी देर में ही वापस पकड़ लेगी।

जो सपने शुरू से लेखक ने गाओपिंग के दिखाए, जब मिला तो वह बिल्कुल वैसी नहीं लगी। लगा जैसे ग़ुब्बारा फूला और फूट गया। पान जर्दा बोलकर मीठा खिला दिस लेखक बाबू…

बिहार का बाबू चीन घूमते- घूमते बार- बार कलकत्ता के चक्कर लगा जाता है। सुवर्णों रायचौधरी व लक्ष्मीकान्ता मजूमदार से लेकर सेठ बाईसाक और जॉब चार्नक तक से बातें करने लगता है। इस फंतासी में चीन बालासोर और राँची सब एक ही लगेगा गड्ड-मड्ड…

पार्थक्य और ऐक्य दोनों भाव को समेटे कभी जैसमीन की चाय पीता लेखक बुद्ध और वृद्धत्व के बीच के अंतर को पाटता हुआ कहता है “जीवन क्या इस तरह बार-बार स्वयं को बाल सुलभ कौतुक में लीन किए, करवाये रहने व थोड़ा अनंतर हतप्रभ अवस्था में आगे ठिलाए, सताए जाने का निष्ठुर, ठिठुरन पूर्ण कारोबार है।”

इस किताब का गद्य आपको झटके देगा। कभी अंग्रेज़ी ख़ुराफ़ाती, कभी भोजपुरी मगही लटपटाती बीच-बीच में बंगाली का फ़ोरन और फिर अचानक विशुद्ध जीवन दर्शन धारा प्रवाह वो भी साहित्यिक फ़ुहार लिए। जैसे इसे ही देख लें “आँख खुलती है, मुँदती है। मुँदी का अँधेरा खुली में डोलता चला आया है।!” अब ऐसे दृश्य रचता गद्य मिले तो आप खोने से कैसे बच सकते हैं।

अंत में बस इतना कि यह तिलिस्म है आप तोड़ सकें तो इसको पढ़कर तोड़ने की कोशिश कर लीजिए…

जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है

जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है

रचना के तिलिस्म को कुमार जी ने उसे अच्छे से पकड़ा है. एक लेखक के लिए यह बड़ा सुख होता है कि उसे समझने वाले लोग उसके समकाल में हैं. रसज्ञ और गुणग्राही पाठक पाना भी रचना का सौभाग्य है और पाठक को ऐसी कृति मिल जाए जो उसे भीतर तक आलोड़ित कर दे तो उसके सुख का कहना ही क्या! यह समीक्षा किताब की तरफ खींच रही है. जल्दी ही पढ़ेंगे.

प्रमोद जी को हार्दिक बधाई! रचना तो अपने खास अंदाज़ में प्रस्तुत करने के लिए यतीश जी का धन्यवाद! जानकी पुल को साधुवाद, जो लगातार ही बेहतरीन साहित्य और पाठकों के बीच सेतु बना है.

एक यात्रा वृत्तांत में कलम की आपकी यात्रा अप्रतिम है।

“मैं मन ही मन बुदबुदाता हूँ- “यार या तो फंतासी बको या यथार्थ ये सरवा इतिहास कहाँ से घुसेड़ देते हो बीच-बीच में, और यह क्या यहाँ भी मन शांत नहीं होता तो चिंशी चॉकलेट की गाथा कहते-कहते हिन्दी साहित्य के घपले की बात करने लगते हो! भाई तुम वापस आ जाओ अपने गाओपिंग के पास तो मेरे लिए बेहतर हो!”

बहुत ही रोचक समीक्षा लिखी है यतीश जी ने “बेहयाई के बहत्तर दिन” की __ लगता है जैसे बहुत स्वाद ले लेकर लिखा है पुस्तक पाठन की अपनी यात्रा को । आनंद आ गया पढ़कर ।

दोनों ही कलमकारों को बधाई!

जानकीपुल को साधुवाद!

एक अच्छी पुस्तक का आस्वादन करने का मौका मिला। धन्यवाद।

वनिता